硬分叉与软分叉是什么?解析区块链升级的两条路径

区块链网络的升级过程与软件系统更新有着惊人的相似之处。就像手机系统升级可能带来全新功能或兼容性问题一样,区块链协议变更也会产生两种截然不同的升级路径——硬分叉与软分叉。

这两种分叉方式的核心差异在于兼容性:硬分叉如同彻底更换操作系统,新旧版本无法兼容;而软分叉则更像是功能补丁,在保持向后兼容的前提下实现协议改良。2017年比特币网络的分叉事件生动展现了这一差异——当社区在扩容方案上产生根本分歧时,硬分叉催生了比特币现金(BCH),而软分叉则成功部署了隔离见证(SegWit)方案。这些真实案例不仅揭示了技术选择的复杂性,更折射出区块链治理中深刻的哲学思辨。

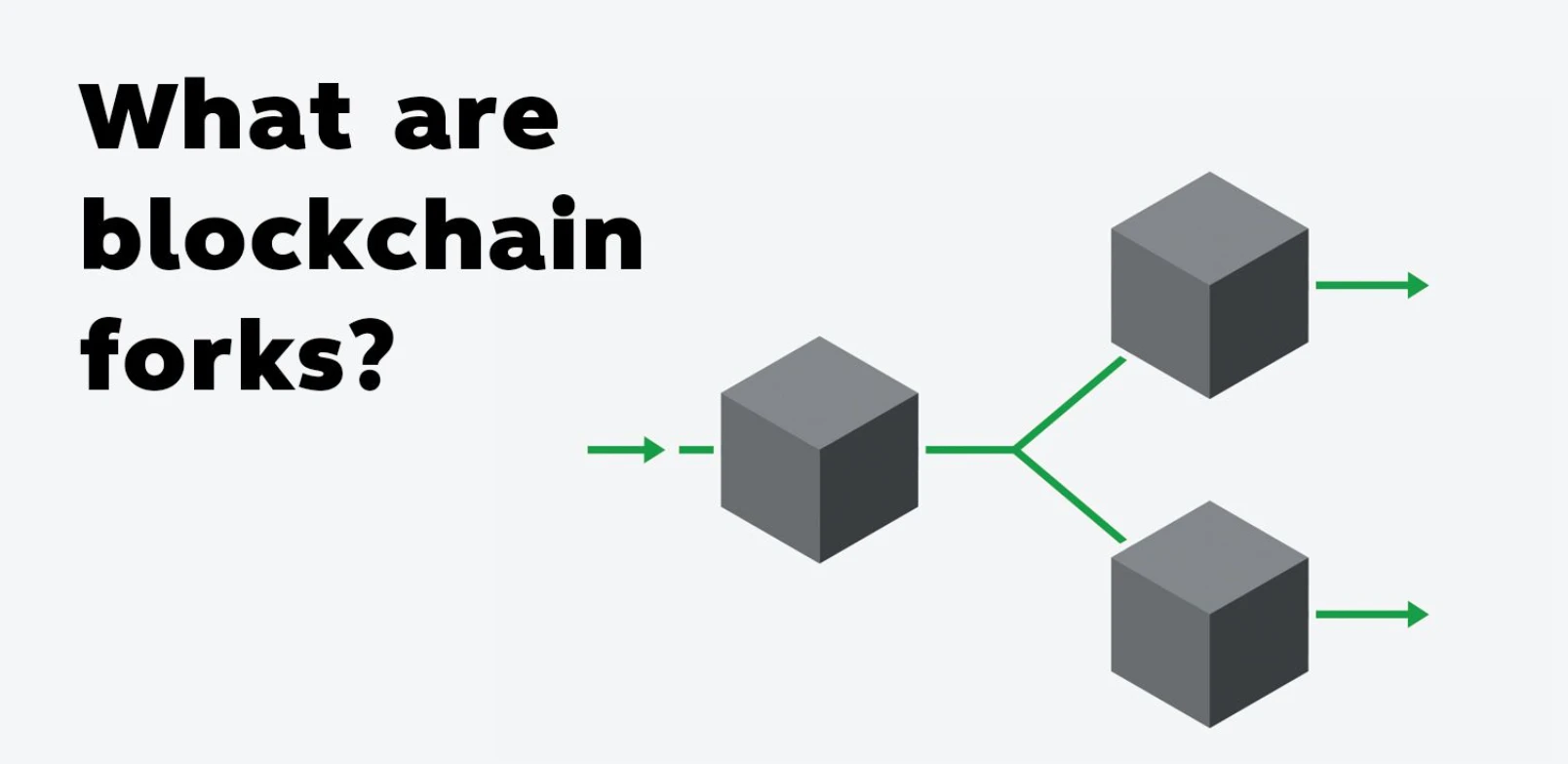

分叉基础:区块链的进化机制

区块链分叉可以形象地理解为道路的分岔口。当原有道路(协议规则)无法满足新的需求时,社区成员可以选择不同的发展方向,就像驾驶员在岔路口选择不同路线。这种分叉机制是区块链实现自我进化的核心方式。

分叉前后的账本保持着清晰的继承关系。在分叉时间点之前,新旧链共享完全相同的交易历史记录;分叉后,两条链开始各自记录新的交易数据。这种设计既保留了历史数据的完整性,又为创新提供了可能。

区块链的开源特性是分叉机制得以实现的基础。任何人都可以获取完整的代码副本,并根据需要进行修改。这种开放性使得分叉成为区块链生态中常见的升级方式,也是去中心化理念的重要体现。

在加密货币发展史上,分叉扮演着关键角色。从比特币现金的诞生到以太坊经典的出现,每一次重大分叉都推动了技术的进步和生态的多样化。分叉不仅是技术升级的手段,更是社区共识形成过程的直观体现。

硬分叉详解:彻底的协议革命

定义:不兼容的协议升级

硬分叉是区块链协议的根本性变革,其本质在于新旧版本间的不兼容性。这种升级方式要求所有网络节点必须更新至新版本,否则将被排除在新链之外。从技术角度看,硬分叉会修改区块链的核心共识规则,包括但不限于区块结构、验证机制或加密算法等底层协议。

特征:双链并存时期的混乱风险

硬分叉最显著的特征是会产生两条永久分叉的区块链,形成"双链并存"的特殊时期。这种状态会带来三大风险:

1. 交易重放风险:用户在一条链上的交易可能被另一条链意外执行

2. 算力分散:挖矿算力被分割到两条链上,降低网络安全性

3. 市场混淆:交易所和钱包服务商需要同时支持两条链,增加运营复杂度

典型场景:区块扩容/算法变更

硬分叉通常出现在需要重大协议变更的场景中:

- 区块扩容:如比特币区块大小从1MB提升至更大容量

- 共识算法变更:如以太坊从PoW转向PoS的升级

- 安全修复:应对严重漏洞或黑客攻击时的紧急升级

比特币现金诞生案例解析

2017年8月1日的比特币现金(BCH)分叉是最具代表性的硬分叉案例。这次分叉源于比特币社区对扩容方案的长期争议:

- 技术分歧:支持大区块的一方主张将区块上限提升至8MB

- 经济博弈:矿工、开发者和用户群体形成不同利益阵营

- 最终结果:产生两条独立发展的区块链,各自形成不同的生态系统

用户如何应对链分裂风险

面对硬分叉可能带来的链分裂,用户应采取以下措施:

1. 资产安全:在分叉前将代币转移到自己控制的钱包

2. 信息追踪:关注官方公告,了解分叉区块高度和快照时间

3. 谨慎操作:分叉后暂缓交易,等待网络稳定

4. 税务规划:分叉产生的新币种可能涉及税务申报义务

硬分叉作为区块链治理的极端手段,既体现了去中心化系统的灵活性,也暴露出社区治理的挑战。每一次硬分叉都是对项目生命力的重大考验,需要技术、经济和社区治理三方面的周密准备。

软分叉解析:温和的协议改良

定义:向下兼容的升级方式

软分叉是区块链协议升级的一种特殊形式,其核心特征在于保持向下兼容性。与硬分叉的"革命性"不同,软分叉更像是一次"温和改良"——新规则在旧版本节点看来仍然是有效的,这使得未升级的节点仍能继续参与网络验证。这种特性使得软分叉成为区块链网络进行功能优化时的首选方案。

工作机制:矿工强制升级机制

软分叉通过巧妙的激励机制实现全网升级。当新规则实施后,未升级矿工产生的区块会被升级节点拒绝,导致其挖矿收益受损。这种经济压力会促使矿工主动升级软件,形成网络共识的"自驱式"演进。整个过程呈现出典型的"温水煮青蛙"效应,最终实现全网协议的统一。

典型应用:隔离见证技术解析

比特币2017年实施的隔离见证(SegWit)是软分叉的经典案例。该技术通过重构交易数据结构,在不改变区块大小限制的情况下,实现了交易容量提升。其精妙之处在于:旧节点仍能验证交易签名,只是无法识别新的数据结构格式,完美体现了软分叉的兼容特性。

升级过程中的网络自愈现象

软分叉展现出区块链网络独特的自我修复能力。随着升级节点比例提升,未升级节点产生的区块被孤立的概率呈指数增长。这种"马太效应"最终会促使整个网络自发完成升级,形成技术演进中的动态平衡。数据显示,比特币隔离见证升级过程中,全网升级完成率在3个月内就达到了95%以上。

软分叉的局限性分析

尽管优势明显,软分叉也存在固有局限。首先,其适用范围仅限于规则收紧的场景;其次,升级过程可能持续较长时间,存在"僵尸节点"问题;最重要的是,软分叉无法实现协议层面的重大变革。这些限制使得区块链网络在面临根本性改革时,仍需考虑硬分叉方案。

分叉哲学:技术选择背后的价值博弈

区块链分叉机制的本质是技术路线之争背后的治理哲学体现。硬分叉往往源于社区共识的彻底分裂,如同比特币现金的诞生,反映了在扩容路线等根本性问题上难以调和的价值观冲突。这种"破而后立"的方式虽然激进,但为持不同技术理念的群体提供了独立发展的空间。

相比之下,软分叉则展现了区块链社区的另一种智慧——通过隔离见证等渐进式改良,在保持网络统一的前提下实现技术演进。这种"温和革命"既维护了生态稳定,又为协议升级提供了现实路径。但需要警惕的是,过度依赖软分叉可能导致技术债务积累,影响系统的长期健康发展。

从生态影响来看,硬分叉可能造成短期动荡但促进多样性,软分叉维护稳定却可能延缓创新。未来的分叉机制或将走向更精细化的治理模式,通过链上投票、治理代币等机制,在保持去中心化的同时提高升级效率。这种进化方向正逐渐在以太坊等新一代区块链中得到实践。

Web3起点网

Web3起点网