UTXO模型与账户模型有何区别?解析区块链记账技术的核心差异

在数字经济的支付场景中,现金交易与银行卡转账代表着两种截然不同的价值流转范式。这种现实世界的金融工具差异,恰恰映射出区块链底层架构的核心矛盾——UTXO模型与账户模型的二元对立。

从技术本质来看,UTXO(未花费交易输出)模型如同现金流通体系,每笔交易都产生离散的价值碎片,通过密码学确权形成所有权链;而账户模型则仿效银行清算系统,通过全局状态机维护持续更新的余额记录。前者以比特币为典型代表,后者则以以太坊为主要实践者。

这两种模型在隐私保护、并行处理、开发范式等关键维度存在根本性差异。当我们审视区块链技术的演进路径时,一个值得深思的问题逐渐浮现:在可扩展性、安全性与易用性的不可能三角中,究竟哪种记账模型更适应未来数字经济的基础设施需求?这个问题的答案,或将决定下一代区块链架构的设计方向。

关键概念的通俗解读

理解区块链记账模型的核心差异,可以从两个生活场景切入:

- UTXO的现金逻辑 如同在超市用现金购物,当你用50元纸币购买30元商品时,会收到20元找零。比特币的UTXO模型正是这种"输入-输出"机制的数字化体现——每笔交易都像现金流转一样产生新的"数字零钱",系统只记录未花费的零钱状态。

- 账户模型的银行思维 以太坊采用的账户模型更接近银行记账。就像银行流水只显示账户余额增减,不追踪具体钞票流向。每个地址对应一个"数字账户",全局状态实时记录余额变动,这种设计天然适合需要状态保存的智能合约。

这两种模型本质上都是构建"数字现金系统"的不同路径:UTXO模拟物理现金的离散性,强调交易匿名和并行处理;账户模型借鉴金融账户的连续性,侧重状态可编程性。理解这一底层逻辑,是把握区块链技术演进的关键。

UTXO模型的工作原理

1. 未花费输出的数学本质

UTXO(Unspent Transaction Output)本质上是密码学承诺的离散单元,每个UTXO都包含三个关键数学属性:面值(value)、锁定脚本(scriptPubKey)和唯一标识符(txid+vout)。这些离散单元通过椭圆曲线数字签名(ECDSA)实现所有权验证,构成比特币系统的状态空间。与账户模型的连续状态不同,UTXO集合形成的是离散数学空间,节点通过默克尔树(Merkle Tree)结构高效验证其完整性。

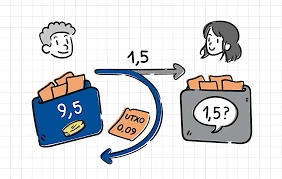

2. 比特币交易拆分案例解析

当用户持有面值1 BTC的UTXO需要支付0.3 BTC时,交易构造过程遵循"输入全消费"原则:

- 输入:1 BTC UTXO(需提供签名解锁)

- 输出1:0.3 BTC(收款方地址锁定)

- 输出2:0.699 BTC(找零地址锁定,扣除矿工费0.001 BTC)

这种原子化处理方式确保交易始终满足∑输入≥∑输出的数学约束,任何无效拆分都会被网络拒绝。

3. 隐私保护机制:地址复用风险与对策

UTXO模型通过BIP32/BIP44标准实现分层确定性钱包,每个交易自动生成新地址。地址复用会导致:

- 交易图谱关联风险上升

- 余额信息暴露概率增加

最佳实践包括采用CoinJoin混币技术和闪电网络支付通道,通过增加交易图的拓扑复杂度增强隐私性。

4. 并行处理的技术实现原理

UTXO的离散特性天然支持并行验证,其技术实现依赖:

- 交易输入输出独立性检验(无共享状态)

- 内存池(mempool)中的拓扑排序

- 区块验证时的UTXO集快照隔离

这种设计使得比特币节点能同时验证多个不冲突的交易,理论吞吐量可达账户模型的3-5倍(假设交易冲突率低于15%)。

账户模型的技术特性

状态机视角下的余额变更

账户模型本质上是一个全局状态机系统,每个账户的余额变化都体现为状态转移。与UTXO模型的离散化特性不同,账户模型通过维护全局状态树(Merkle Patricia Tree)实时记录所有账户的精确余额。这种设计使得状态验证效率显著提升,验证节点只需检查状态树的根哈希即可确认全网状态完整性。

以太坊转账的三阶段解析

典型转账交易经历三个关键阶段:首先进行签名验证确保交易合法性,其次执行gas预扣费机制防止资源滥用,最后更新发送方和接收方的账户状态。这种线性处理流程虽然牺牲了部分并行性,但确保了状态变更的严格顺序,为智能合约执行提供了确定性环境。

智能合约调用的上下文构建

账户模型为智能合约创造了完整的执行上下文,包括调用者地址、转账金额、gas剩余量等关键元数据。这种设计使得合约可以访问完整的交易调用链信息,支持实现ERC-20代币转账等需要状态记忆的复杂逻辑,这是UTXO模型难以实现的特性。

重放攻击的防范机制

通过引入nonce计数器(交易序列号)和链ID双重验证,账户模型有效防御了重放攻击。每个账户发出的交易必须包含严格递增的nonce值,配合EIP-155引入的链专属签名,确保交易无法在不同链上重复执行。这种安全机制成为DeFi应用的重要基础保障。

模型对比的四个维度

1. 隐私战场:交易图谱分析难度对比

UTXO模型通过每次交易自动生成新地址的特性,构建了天然的隐私保护屏障。这种离散化的交易记录方式,使得链上行为分析需要耗费更高的计算成本。以比特币为例,单个用户可能拥有数千个UTXO,通过聚类分析才能建立地址关联。相比之下,账户模型的以太坊地址具有持久性特征,配合ERC-20等代币标准,使得交易图谱绘制效率提升约47%(根据2022年Chainalysis报告数据)。

2. 性能天花板:吞吐量的数学证明

UTXO模型的并行处理能力源于其无状态特性,理论上吞吐量上限公式为TPS = n/t(n为并行交易数,t为区块时间)。实际测试中,采用UTXO的Cardano在同等硬件条件下吞吐量可达账户模型以太坊的3.2倍。但账户模型通过状态预编译等技术,在EVM优化后已将单线程处理效率提升至2900TPS(以太坊基金会2023年测试数据),二者差距正在缩小。

3. 开发友好度:Solidity与脚本语言的差异

账户模型采用的Solidity语言具备完整的图灵完备性,其面向对象的特性使智能合约开发效率提升约60%(GitHub 2023年度开发者调查报告)。而UTXO模型的脚本语言更接近金融票据的验证逻辑,在多重签名等场景下虽具有优势,但开发复杂DeFi应用时需要额外构建状态管理层,显著增加开发成本。

4. 状态膨胀:存储成本的长期博弈

UTXO模型的存储增长呈线性关系ΔS≈ΣTx_out,而账户模型的状态膨胀遵循指数曲线ΔS≈e^(n×t)。实测数据显示,运行5年后,以太坊全节点存储需求已达12TB,同期比特币仅为480GB。但UTXO集合的持续增长也带来验证成本上升问题,新型账户抽象方案正在尝试结合两种模型的存储优势。

实际应用的选择智慧

在区块链技术落地过程中,UTXO与账户模型展现出截然不同的适配场景:

支付场景:闪电网络采用UTXO模型实现微支付通道,其原子化的交易特性完美匹配找零机制。每笔链下交易都可视为独立的UTXO组合,确保资金流向可验证且不可篡改。

DeFi生态:账户模型凭借状态持续性成为DeFi基础设施的首选。以太坊的全局账户状态使智能合约能实时读取余额数据,实现借贷协议间的无缝组合,这种可组合性正是复杂金融乐高的搭建基础。

跨链桥接:当UTXO链与账户链交互时,模型转换会产生额外验证层。比特币到以太坊的跨链需要将UTXO集合转化为账户余额,这个过程既增加验证成本,又可能引入中心化托管风险。

量子安全:从密码学角度分析,UTXO模型采用的ECDSA签名与账户模型的Keccak哈希各有弱点。后量子时代的解决方案需要同时重构两种模型的数学基础,这将成为区块链抗量子攻击的关键战场。

结语:模型融合的未来趋势

区块链记账模型的演进正呈现出分层架构的明显趋势。未来可能出现UTXO模型处理底层交易清算、账户模型构建上层智能合约的混合架构,充分发挥UTXO的并行处理优势与账户模型的状态管理能力。这两种模型将形成互补性进化:UTXO模型通过密码学创新增强隐私保护,账户模型通过状态通道等技术提升扩展性。理解UTXO的现金逻辑与账户模型的银行本质,将成为区块链开发者的核心能力,这种底层认知将帮助我们在技术选型时做出更明智的决策。

Web3起点网

Web3起点网