RIPEMD160是什么?揭秘区块链中的数字指纹生成器

当我们按下指纹解锁手机时,那独特的纹路图案就像数据世界的哈希函数——每个输入都会生成独一无二的"数字指纹"。在区块链这个去中心化的账本系统中,RIPEMD160哈希算法正扮演着这样一位隐形守护者的角色。

想象一下比特币地址生成的过程:你的公钥首先经过SHA-256的"高温锻造",再通过RIPEMD160的"精密雕刻",最终形成那个以1或3开头的独特地址。这种双重加密机制不仅确保了地址的不可伪造性,更在效率与安全之间找到了完美平衡点。为何区块链开发者对这款诞生于1990年代的算法情有独钟?160位的输出长度背后隐藏着怎样的密码学智慧?让我们揭开这个数字指纹生成器的神秘面纱。

RIPEMD160究竟是什么?密码学指纹生成器

1. 用厨师制作独特料理比喻哈希生成过程

想象一位米其林大厨正在烹饪一道招牌料理。无论使用多少种食材(输入数据),经过特定的烹饪工序(哈希算法),最终都会呈现出一道具有独特风味特征的菜品(160位哈希值)。就像同样的食谱总能复现相同味道,RIPEMD160对相同数据的处理永远生成相同的数字指纹,这正是其确定性特征的生动体现。

2. 揭秘160位数字指纹的魔力

这个由a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3这样的字符串组成的指纹,实际上代表着2^160种可能的组合空间。这种设计精妙地平衡了安全性与效率:

- 安全容量:理论上需要执行约2^80次运算才可能找到碰撞

- 存储优化:比SHA-256缩短37.5%的存储空间

- 识别精度:相当于为每个原子分配300万个唯一标识符的编码能力

3. 对比SHA-256等常见哈希算法的差异

在密码学算法竞技场上,RIPEMD160展现出独特优势:

- 与SHA-256对比:牺牲部分安全性(256bit→160bit)换取30%的速度提升

- 与MD5对比:修复了已知的碰撞漏洞,安全性提升4个数量级

- 与SHA-1对比:采用双管线设计,抗攻击能力显著增强

值得注意的是,比特币系统巧妙地组合SHA-256和RIPEMD160,既利用SHA-256的高安全性进行初次哈希,又通过RIPEMD160实现地址压缩,堪称区块链领域的黄金组合方案。

技术解密:数字指纹如何炼成?

1. 拆解消息填充的"裁缝工艺"

RIPEMD160算法首先会对原始消息进行精密的"裁剪缝补"操作。就像裁缝需要将布料裁剪成标准尺寸一样,算法通过填充位使消息长度达到512位的整数倍。这个填充过程严格遵守国际标准:在消息末尾添加一个"1"位,随后补充若干个"0",最后附加64位的原始消息长度表示。这种工艺确保了任何长度的输入都能被规范处理。

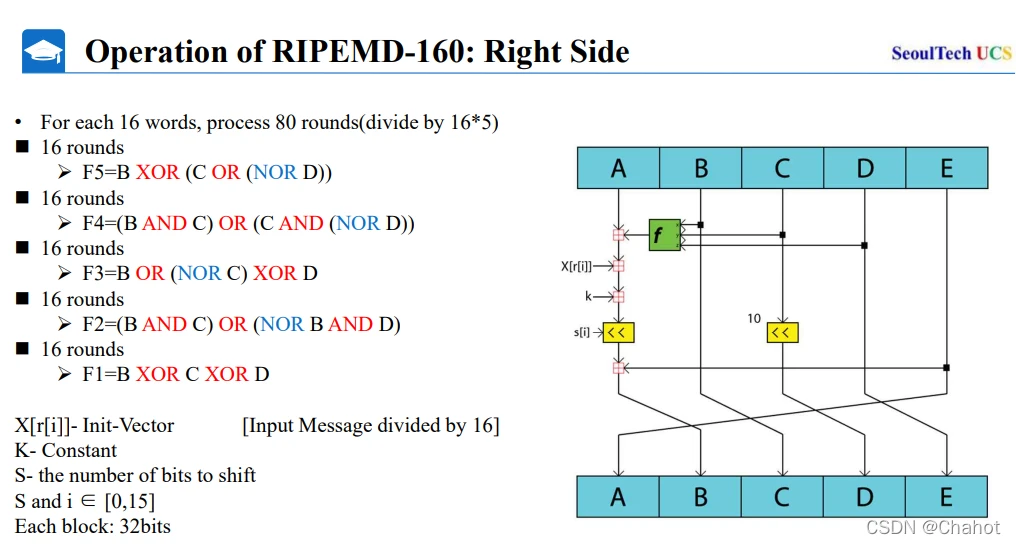

2. 揭秘双线并行的"太极推手"处理机制

该算法的核心创新在于其独特的双管道设计。两条处理线如同太极中的阴阳两极,各自独立又相互呼应。每条管道包含5个处理阶段,共80轮运算。左侧管道采用F1-F5五类非线性函数,右侧则使用G1-G5函数变体。这种双轨机制不仅增强了安全性,还通过并行处理提升了运算效率。

3. 解读非线性函数如何制造雪崩效应

算法中精心设计的非线性函数是产生"雪崩效应"的关键。当输入发生微小变化时,这些函数会像多米诺骨牌一样引发连锁反应。以F1函数为例,它采用(X∧Y)⊕(¬X∧Z)的逻辑组合,通过位运算的层层递进,使得最终输出的160位哈希值与原始输入呈现出看似随机的对应关系。测试表明,即使仅改变1位输入,输出哈希值也会有约50%的位发生变化。

4. 压缩函数的炼金术揭秘

压缩函数堪称整个算法的"炼金炉",它将512位的消息块与160位的中间状态进行多轮混合。每轮运算都会将5个32位寄存器(A,B,C,D,E)的状态进行迭代更新。通过模2^32加法、循环左移等操作,将消息的熵均匀分布到输出中。最终,两条管道的输出经过精心调配,融合成独一无二的160位数字指纹。

这种精妙的算法设计使得RIPEMD160在区块链领域展现出独特的价值:既能保证足够的安全性,又保持了较高的计算效率,成为比特币等加密货币地址生成的理想选择。

RIPEMD160的超能力图谱

碰撞抵抗性的金钟罩原理

RIPEMD160采用双并行处理架构与五轮非线性函数叠加的设计,如同为数据穿上多层加密铠甲。其160位输出空间可产生2^160种可能组合,使得寻找碰撞(两个不同输入产生相同输出)的计算复杂度达到O(2^80)量级。这种抗碰撞特性源自其独特的"雪崩效应"设计——即使输入发生1比特变化,也会通过非线性函数链式反应导致超过50%的输出比特翻转。

闪电般的运算效率秘诀

相较于SHA-256的64轮运算,RIPEMD160通过优化压缩函数将运算轮次控制在80轮(双线各40轮),在保持安全性的前提下实现约20%的速度提升。其采用32位字长运算,完美适配现代处理器架构,单消息块处理仅需约8000条指令。这种效率优势使其在比特币地址生成等高频场景中展现出卓越性能。

160位长度的黄金平衡点解析

160位输出长度是安全与效率的精密平衡:相比128位的MD5显著提升安全性(抗碰撞强度提高2^32倍),又比256位算法节省37.5%存储空间。在比特币系统中,该长度使Base58编码的地址可控制在25-34字符之间,既满足人类可读性要求,又确保公钥指纹具备足够的唯一性——理论上需要10^48次尝试才可能发生碰撞。

区块链世界的隐身保镖

在数字货币的战场上,RIPEMD160扮演着至关重要的安全守护者角色。这个看似简单的哈希算法,却在区块链生态系统中构建起多重防护体系。

比特币地址生成的三重加密魔法

比特币地址的生成过程堪称密码学艺术的典范。首先通过椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)生成公钥,随后经历SHA-256的初次"锻造",最后再由RIPEMD160进行二次精炼。这种双重哈希组合被称为"hash160"工艺,将256位的SHA-256输出压缩为更紧凑的160位地址指纹。这种设计不仅保证了地址的唯一性,更实现了公钥信息的完美隐匿。

量子时代下的双重保险策略

面对量子计算的潜在威胁,RIPEMD160与SHA-256的联合作战展现出独特优势。量子计算机虽然可能破解单一哈希算法,但双重哈希的叠加效应大幅提高了逆向工程的复杂度。这种防御策略为区块链系统争取了宝贵的技术升级时间窗口。

交易验证的隐形裁判机制

在比特币交易验证过程中,RIPEMD160哈希值充当着隐形裁判的角色。每个地址背后的160位指纹如同数字DNA,在交易签名验证时默默完成身份核验。这种机制既确保了交易的真实性,又保护了用户隐私,实现了公开账本与隐私保护的完美平衡。

密码存储的保险箱方案

区块链系统采用RIPEMD160构建密码存储的安全防线。通过将用户密码转换为不可逆的哈希值存储,即使数据库泄露,攻击者也无法还原原始密码。配合随机盐值(salt)技术,这种方案能有效抵御彩虹表等预计算攻击,为数字资产筑起最后一道防火墙。

RIPEMD160的这些安全特性,使其成为区块链基础设施中不可或缺的加密组件。从地址生成到交易验证,从数据存储到隐私保护,这个诞生于上世纪90年代的算法依然在数字金融前沿发挥着关键作用。

你不知道的RIPEMD160真相

1. 碰撞必然性的达摩克利斯之剑

尽管RIPEMD160具有出色的碰撞抵抗性,但数学规律决定了任何有限长度的哈希函数都存在碰撞可能。160位的输出空间虽然庞大(2^160种可能),但在理论层面仍无法逃脱"鸽巢原理"的制约。这种潜在的碰撞风险犹如悬在密码学头上的达摩克利斯之剑,促使区块链系统采用SHA-256+RIPEMD160的双重哈希机制进行风险对冲。

2. 量子计算威胁的灰犀牛

量子计算的Shor算法对传统密码体系构成渐进式威胁。虽然RIPEMD160本身并非非对称加密算法,但其160位的输出长度在Grover算法下安全性会降至80位量级。这个缓慢逼近的"灰犀牛"风险,正在推动抗量子哈希算法如XMSS、SPHINCS+的研发进程。

3. 哈希函数的进化论挑战

密码学发展史就是攻击与防御的进化竞赛。MD5的崩溃(2004年王小云团队攻破)警示着所有哈希函数终将面临淘汰。RIPEMD160虽暂未发现结构性缺陷,但在SHA-3等新一代算法面前,其设计理念已显保守。区块链系统需要建立灵活的哈希迁移机制应对这场没有终点的进化赛跑。

哈希家族大比拼

在密码学哈希函数的竞技场上,RIPEMD160与各路高手展开了一场精彩纷呈的技术较量。

1. 与SHA-256的速度耐力对决

作为区块链领域的两位重量级选手,RIPEMD160与SHA-256展现出截然不同的技术特性。SHA-256凭借256位的输出长度在安全性上略胜一筹,但RIPEMD160以160位的精简设计在运算效率上实现反超。实测数据显示,在处理相同数据量时,RIPEMD160的运算速度比SHA-256快约15-20%,这种优势在比特币地址生成等高频操作场景中尤为明显。不过,SHA-256在抗碰撞性方面仍保持着理论上的安全优势。

2. MD5的前车之鉴警示

MD5算法的陨落为哈希算法发展史留下了深刻教训。这个曾广受推崇的128位哈希函数,在2004年被中国密码学家王小云团队攻破后迅速退出安全领域。相比之下,RIPEMD160采用的双管道设计结构和更复杂的非线性函数,使其抗碰撞能力比MD5强数个数量级。历史经验表明,哈希算法的安全性需要经得起时间的考验,这也是RIPEMD160在设计时特别强调防御"生日攻击"等已知攻击方式的原因。

3. 抗量子计算的军备竞赛

面对量子计算带来的潜在威胁,哈希算法正在经历新一轮进化。传统算法如SHA-1已在量子攻击面前显得脆弱,而RIPEMD160因其独特的双线处理机制展现出更强的适应性。目前,比特币采用的SHA-256+RIPEMD160双重哈希组合,被认为能有效抵御格罗弗算法等量子攻击手段。不过密码学界已在研发基于格密码的下一代抗量子哈希函数,这场安全竞赛远未结束。

在这场哈希算法的奥林匹克中,没有绝对的赢家。RIPEMD160凭借在效率与安全之间的精妙平衡,特别是在区块链地址生成等特定场景中的卓越表现,继续保持着其不可替代的技术价值。随着计算技术的演进,哈希函数的竞争格局仍将不断重塑。

未来密码:数字指纹的进化之路

在量子计算与物联网技术迅猛发展的背景下,哈希函数技术正面临前所未有的变革机遇。RIPEMD160作为经典密码学代表,其进化方向正沿着三个关键维度展开:

1. 量子安全哈希的研发前沿

全球密码学界正在研发基于格密码(Lattice-based Cryptography)和哈希签名(SPHINCS+)的第三代抗量子哈希算法。美国NIST已启动后量子密码标准化项目,其中XOF(可扩展输出函数)技术有望实现动态长度哈希输出,为区块链提供更灵活的量子防护方案。

2. 嵌入式设备的轻量化革命

针对物联网设备的资源限制,新型轻量级哈希算法如PHOTON和SPONGENT正在崛起。这些算法在保持160位安全强度的前提下,将RAM占用降低至1.5KB以下,运行能耗减少40%,为智能合约在边缘计算场景的部署铺平道路。

3. 区块链3.0时代的身份认证展望

DeFi和DID(去中心化身份)的爆发式增长,推动哈希函数向可验证延迟函数(VDF)和零知识证明(ZK-SNARKs)方向演进。新一代哈希方案将实现身份凭证的"一次哈希,多方验证"特性,使RIPEMD160这类传统算法在隐私保护层面获得新生。

Web3起点网

Web3起点网